-

脳神経・精神領域

症候学

メディカルクリニック柿の木坂 院長

東京女子医科大学名誉教授

岩田 誠 先生

「神経症候学」とは

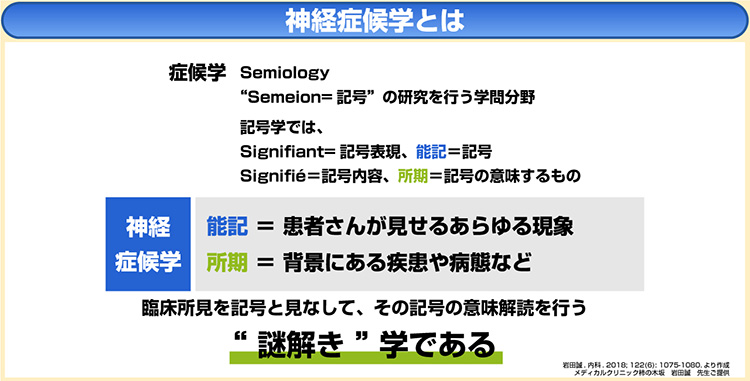

「症候学」という言葉は、英語のsemiologyの邦訳である。

この単語はsemeion、ギリシャ語の「記号」という言葉を語源としている。

つまり、semiologyは原義的には、「記号を研究する学問領域」を意味する用語である。すなわち、「症候学」とは、患者さんの症候を記号とし、その記号の意味する内容を追及する学問領域なのである1)。

神経内科の診察において、「記号」にあたるものは「患者さんが見せるあらゆる現象」となる。

そして、それらの記号の背景にある「意味するもの」(=背景にある病態など)、それを読み解いていく「謎解き学」が「症候学」である。

謎解きの「ヒント」は何か

神経内科診察は、通常、病歴聴取、一般内科的診察、神経学的診察の流れをとる。

はたして患者さんが表出してくれる「症候=ヒント」は、それだけであろうか?

症候学を学び、身につける上で、この点をよく理解しておくことが大切である。

診察の流れを思い出してみよう。

診察室に患者さんが入って来られる。ここが診察のスタートだろうか?

「否」である。実は、患者さんが入って来られる前から、“症候学的”な「診察」は始まっている。

診察室に歩いてくる患者さんの足音を聞いただけでほぼ診断可能である、そういう病態も存在する。

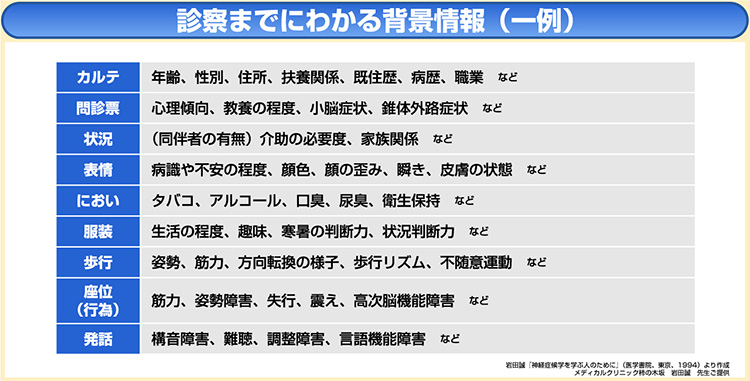

カルテを読んでいれば、患者さんの年齢、性別、住所、扶養関係、さらには既往歴や病歴、職業も分かっているかもしれない。

こうした「ヒント」を踏まえて、患者さんの様子を見れば、実に様々なことが解る。

例えば、入室時の様子では、ドアの開け方、歩き方や姿勢、方向転換の様子が観察できる。

また、挨拶の仕方一つで理解力や言語能力まで推察できるかもしれない。

服装や荷物からは、活態度や判断力、あるいは表情筋の働き、椅子の座り方からは筋力や姿勢障害の有無、震えなども診察できる可能性もある。

さらに問診シートが本人の書字であれば、その字の大きさ、乱れ、誤字、脱字の傾向などから心理学的な傾向、錐体外路症状の有無なども推測できるかもしれない。

症候学が「患者さんの表出する、あらゆる現象をヒントとする、『謎解き学』である」、と前述したのはこうした背景が存在するからである。

例えば、特徴的な表情とか姿勢を呈する疾患であれば、問診を始めるその前に、患者さんが悩んでおられる内容とその背景についての仮説が成り立ってしまう、こともあり得る。

【参照文献】

1)岩田誠. 神経症候学を学ぶ人のために; 医学書院, 東京, 1994.

概要②

神経症候学における診断

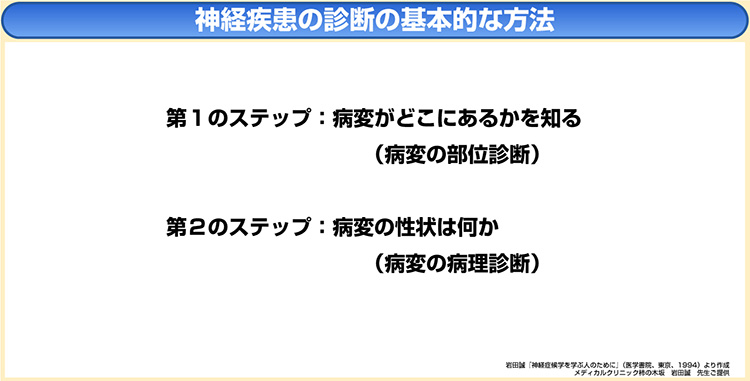

症候学における神経疾患の診断は、通常2つのステップから成り立っている。

第1のステップは、病変がどこにあるかを知る手続き、すなわち病変の「部位診断」である。

第2のステップは、病変の性状は何か、すなわち病変の「病理診断」の段階となる。

第1ステップ 「部位診断」

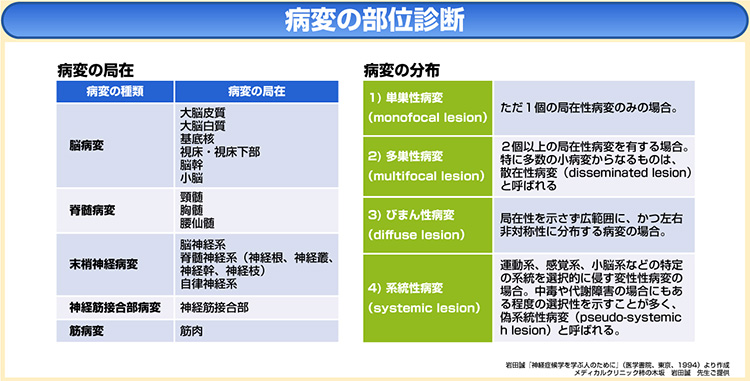

「部位診断」は、下図に示したように、まずは大きく障害されている部位を推測する。

脳が障害されているのか、脊髄なのか、あるいは末梢神経、あるいは筋肉に病変があるのかを考え、それが判明したならば更に細かい部位診断に移っていくことになる。

しかし、病変部位は常に1カ所に限局しているというわけではないということに留意が必要である。病変の分布は様々な“かたち”をとり、しばしば、その病変の分布そのものが原因疾患に特徴的であるケースも存在する。

第2ステップ 「病理診断」

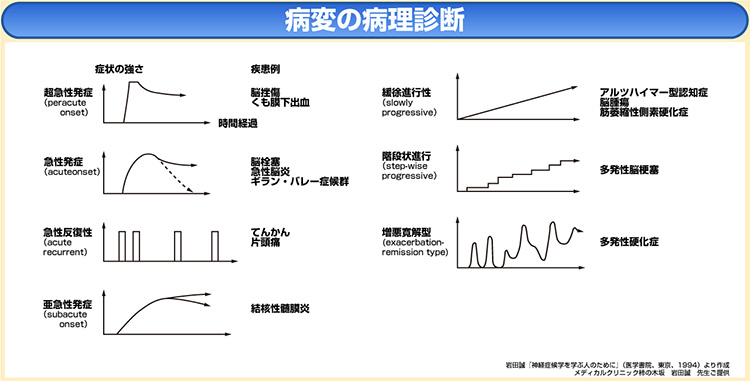

「病理診断」は、病変の性状が何であるかを確定させていくプロセスである。

第1ステップの「部位診断」で検討した病変分布を踏まえ、症状の進展様式、「どのように症状がはじまり、変化するのか」を検討する、ことが重要な視点となる。

症状の進展は、まずその発症様式から、超急性、急性、亜急性および慢性に分類できる。

さらに症状の経過、発症後に「どのようにピークに達し」、「どのように変化したのか」に着目することで、いくつかの進展パターンに分類することができる。

例えば、脳挫傷のように、外傷を受けて挫傷した場合を想定してみよう。

この場合は、発症は超急性である。ただちにその症状のピークに達するのはよく分かっていただけるだろう。

また、てんかんや片頭痛であれば、急性に発症する発作が反復されるパターンをとる。

さらに、多発性硬化症のように、急性の増悪寛解を繰り返しながら徐々に後遺症が加わる特徴的な経過をとる疾患もある。

病変の所在と、性状を、こういった“かたち”に分類することで、患者さんの示す現象が、背景の疾患、病態の解明に役立つ高質な情報に整理されていくことが、よくお分かりいただけたのではないだろうか。

病歴聴取の基本

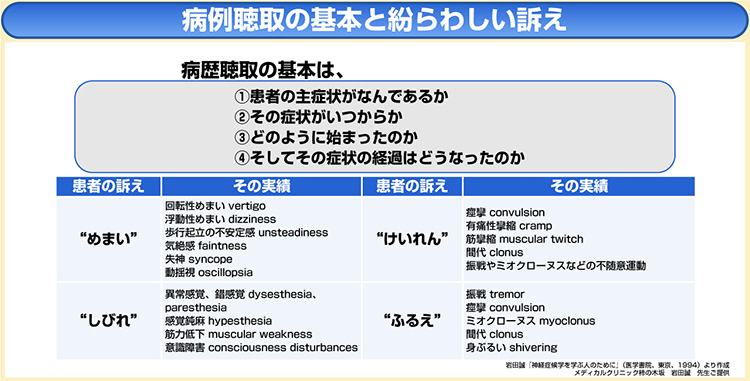

病歴聴取も「病変部位の診断」と「病理診断」の基本を踏まえて実施する。

病歴聴取の基本は、患者さんの「主な症状が何であるか」、「その症状がいつから、どのように始まったのか」、そして、「その症状の経過はどうなったのか」、ということをできるだけ詳細かつ正確に聴き取ることにある。

病歴聴取において、患者さんの述べることをそのまま受動的に記載する、だけでは不十分である。患者さんの使用する言葉は、その意味があいまいなことが多く注意が必要である。

紛らわしい訴えを下表に示す。

例えば、「めまいがする」という診察時によく耳にする表現は、実は、歩行や起立の不安定感を指すことがしばしばある。めまいの表現として典型的な「グルグルまわる」という表現であっても、患者さんの訴えとして表出される場合にその背景にある現象が医学的な意味での「めまい」とは限らない。

そのため、訴えの実態がどれに当たるのかを、それぞれ分かりやすい言葉で患者さんに説明しながら聴き取ることが非常に大切になる。

神経学的診察の基本

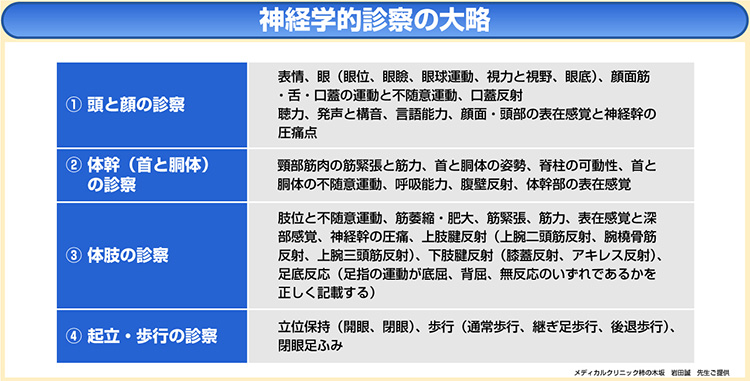

神経学的診察では、さまざまな症状をできるだけ分析的かつ系統的に観察していく必要がある。

診察には下図のような用具を使用する。

神経学的診察は漫然と行ってはいけないことを心に留め置いてもらいたい。

神経学的診察に必要なのは、診察する医師の目と耳と手である。

診察上、必要な情報を獲るためには、医師側から能動的に患者さんの神経系に「問いかけ」、それに対する反応を能動的に引き出さなければならない。

それが、あのハンマーや針先を使った検査の本態なのである。

神経学的診察項目については、下図に整理している。

観察している現象の意味は何なのか、そのことを常に考えながら診察するよう心掛けてもらいたい。

これまで紹介してきた各種の診察過程で患者さんが教えてくださった様々な症候を基に、考え得る病因とその病巣を総合的に割り出していくことになる。

とはいっても、一度の診察で1つの疾患に確定することができるわけではない。必要に応じて鑑別のための検査計画を立て、付加的な検査や状態の観察を行っていくことになる。

患者さんは必ずしも本当のことを、分かりやすいかたちで表出してくれるわけではない。「症候」を、医学的に読み解くことができる形にするためにも、神経症候学の様々な基礎的な知識と問診の技術が必要になる。

大変な部分もあるが、本質的には、神経症候学は現象から「謎」を解いていくエキサイティングな行為であろう、と私は捉えている。

神経症候学を学ぶ意義というものは、一患者の診断技術にとどまらない。目の前で起こる現象の「何故?」を探り、新たな医学的な知見を積み重ねる試みでもあるのだと考えている。

本日のお話が、こうした神経症候学の魅力を少しでも実感し、心に留め置く機会になれば幸いである。

症例

丁寧な問診の重要性

「めまい」を訴えて受診する患者さんは多いが、その「めまい」の内容は実に多様である。

「周りがぐるぐる回転して見える」、「自分の体が回転する」、「空中で椅子ごと回転している」、「ふらつく」、「気が遠くなる」、「雲の上を歩いているよう」――など、様々な現象が、「めまい」という言葉の背景にあることを、忘れてはならない。

問診では、患者さんの訴える「めまい」が、医学的に分類されたどの状態にあたるものなのかを丁寧に聞き取ることが重要である。

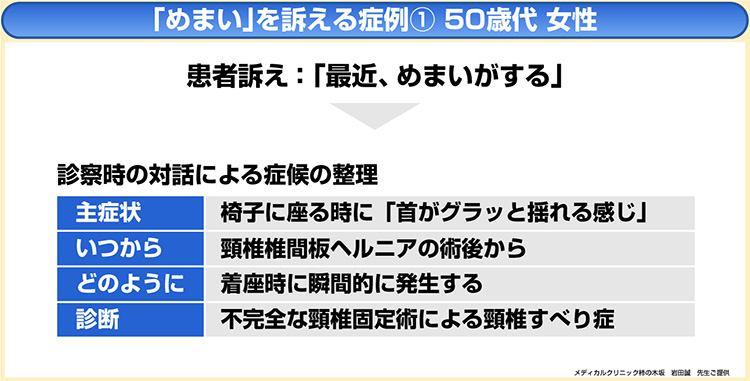

「最近、めまいがする」①

問診の重要性を示す症例を紹介する。

患者さん(50歳代女性)の訴えは、「最近、めまいがする」であった。

どのような「めまい」なのかを尋ねると、椅子に座る時に「首がグラッと揺れる感じ」とお話しいただいた。

詳しく病歴を尋ねると、この方は頚椎の頸椎椎間板ヘルニアの術後から症状が生じていることが分かった。

診断は、頚椎の固定術の不備による、首を前傾した時の脊椎すべり症であった。

「めまい」と表現されていたが、立ち上がったり座ったりする時の「ふらつき」が実態であるケースであった。

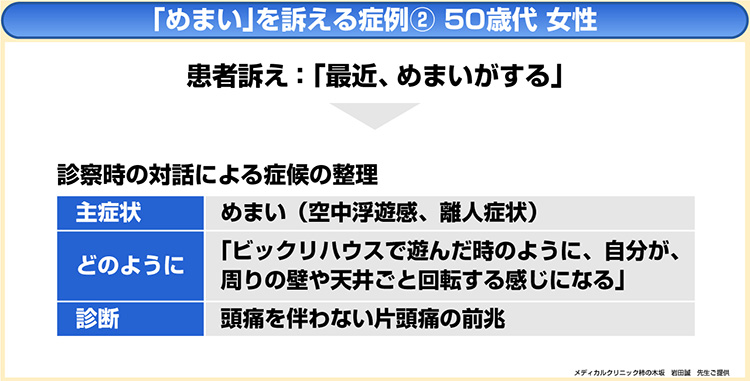

「最近、めまいがする」②

患者さん(50歳代女性)の訴えは、「最近、めまいがする」であった。

「そのめまいの起こる状況とその時に感じたことを普段使っている言葉で説明してください」とお願いすると、「ビックリハウスで遊んだ時のように、自分が、周りの壁や天井ごと回転する感じになる」と表現してくださった。

頭痛を専門的に診ている医師にとって、この表現だけで、背景にある病態が明快である。

「不思議の国のアリス症候群」の空間浮遊感覚、あるいは離人症状の様子を非常に適確に示す言葉であった。

この「めまい」感は、片頭痛の前兆で起こる症状であり、彼女の場合は、頭痛を伴わない片頭痛前兆と推察できたのである。

問診においては、患者さんが表現する症状を医学的に読み解き可能な「かたち」=症候、に変換できるように、医師の側から対話の中で働きかけ、引き出していく必要がある。

そのためにも私は診察のはじめにまず、「あなたに初めてお会いします。あなたのことを私まったく知りません。あなたが感じていらっしゃることを私に対して分かりやすく説明してください」とお話し、患者さんの理解を得ることを心がけている。

症候学からのOnuf核の機能解明

神経症候学を、病気や病歴の診断のためのツールと捉えている方が多いように感じている。しかし、そのように神経症候学の役割を限定してしまうのは、神経症候学の持つ可能性を鑑みると、その役割を過少に評価しているように思える。

観察される現象の中に、常にいくつもの記号が隠されていることを忘れてはならない。

そして、その解読が、新たな神経学的な発見につながり得るのである。

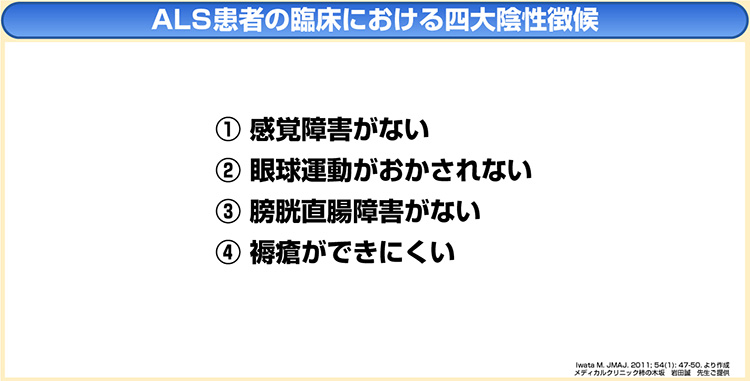

私の恩師の故豊倉康夫先生は、筋萎縮性側索硬化症(ALS)の四大陰性徴候を指摘されていた2)。

ALSの4大陰性症候2)とは、

①感覚障害がない

②眼球運動がおかされない

③膀胱直腸障害がない

④褥瘡ができにくい

のことである。

4大陰性徴候は、豊倉先生が臨床観察の蓄積から提唱されたもので、ALSの患者さんでは、原則としてはみられない、臨床における共通の特徴を表したものである。

豊倉先生が病棟の診察で繰り返された、この「四大陰性徴候」、という言葉から生まれた重要な発見が、豊倉先生の後継者である萬年徹先生による、仙髄Onuf核の機能解明である。

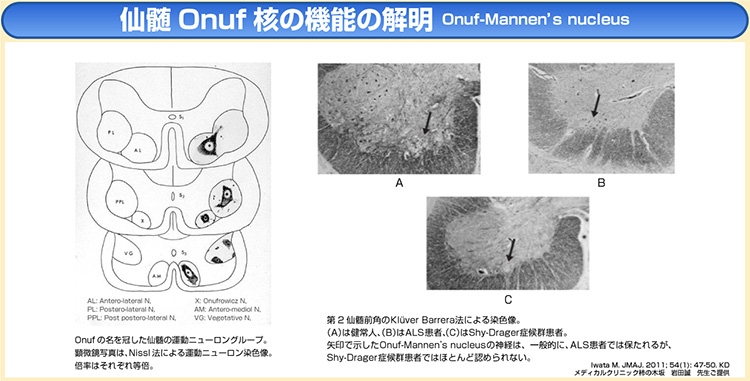

萬年先生は、膀胱直腸障害のないALS患者さんを様々な角度から調べる中で、下図に示した仙髄前角のOnuf核と呼ばれる下位運動ニューロングループが障害されずに残存することを発見した3)。

この残存は何を意味しているのか。

対照として、尿便失禁が一つの特徴とされるShy-Drager症候群を呈した多系統萎縮症の患者さんを調べられた。

そして、Shy-Drager症候群では、Onuf核の下位運動ニューロンが消失していることを発見された3)。

この二つの所見から、「Onuf核の下位運動ニューロンは、尿道や肛門の外括約筋を支配している」という仮説が提唱され、その後、数々の検証実験からこの仮説の正しさが証明されたのである4)。

患者さんが見せてくれる様々な現象は、見方を少し変えれば、健常人では見えにくい自然の摂理の一つの現れとも言い換えられる。

「何故なのだろう」と、その背景にある原理を探索することが、我々の世界の理解を深めることにもつながるのである。

それこそが神経症候学のエッセンスではないか、と私は捉えている。

【参照文献】

2)Toyokura Y. Jpn J Med. 1977; 16(3): 269–273.

3)Mannen T, et al. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 1977; 40: 464-469.

4)Iwata M. JMAJ. 2011; 54(1): 47-50.